駐車場経営を相続したら?税金対策と事業承継の注意点を解説

「親から駐車場を相続したけれど、何から手をつければいいのかわからない…」

そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

駐車場経営の相続は、現金や自宅とは違い、土地の評価額や運営方法によって税金やその後の収益性が大きく変わるという難しさがあります。

例えば「小規模宅地等の特例」が使えるかどうかで相続税額が数百万円単位で変わることも。

また、手続きを後回しにすると、期限切れで特例が使えなくなったり、思わぬ税負担に追われたりするリスクもあるのです。

本記事では、相続発生後にやるべき3つのことをはじめ、相続税の基礎知識から手続きの流れ、さらに経営を続けるかやめるかの判断基準まで、初心者にも分かりやすく解説します。

駐車場経営の相続で最初にやるべき3つのこと

相続という大変な状況の中で、多くの情報に混乱してしまうかもしれません。

まず、あなたが最初にやるべきことは、たった3つです。

この3つのポイントを押さえるだけで、あなたの頭の中はクリアになり、落ち着いて行動できるようになります。

最優先:相続税の概算と「小規模宅地等の特例」適用の確認

まず何よりも先に確認すべきは、相続税がいくらかかるのか、そしてその税額を大幅に軽減できる可能性のある「小規模宅地等の特例」が使えるかどうかです。

相続税の申告・納税には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。

最初に税金の全体像を把握することが、今後の全ての計画の土台となります。

必須:事業を引き継ぐための手続きと期限の把握

駐車場経営は「事業」です。土地の名義変更(相続登記)はもちろん、管理会社との契約引継ぎや、税務署への届出など、事業主として行わなければならない手続きがいくつかあります。

これらの手続きの種類と期限をリストアップし、抜け漏れなく進めることが重要です。

将来のため:相続後の運営方針(3つの選択肢)の検討

税金と手続きの見通しが立ったら、次に「引き継いだ駐車場を、今後どうしていくか」を考えましょう。

選択肢は大きく分けて①自分で経営を引き継ぐ、②運営をプロに丸ごと任せる、③駐車場をやめて売却する、の3つです。

ご自身のライフプランや価値観に合わせて、最適な道を選びましょう。

駐車場経営の相続税と節税の全知識

相続において、最も大きな金銭的負担となるのが相続税です。

ここでは、駐車場を相続した場合の税金の計算方法と、絶対に知っておきたい節税のポイントを解説します。

駐車場用地・設備の相続税評価額の計算方法

相続税は、相続した財産の評価額を基に計算されます。

駐車場の場合、主に「土地」と「設備(精算機など)」が財産となります。

- 土地の評価額

原則として、国税庁が定める「路線価」を基に計算されます。

路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。 - 設備の評価額

精算機やロック板などの設備は「構築物」として扱われ、再調達価額から減価償却費(使用による価値の減少分)を差し引いた金額で評価されます。

節税の鍵「小規模宅地等の特例」の適用条件と注意点

「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方が事業用や居住用に使っていた土地について、一定の面積までの評価額を最大80%も減額できる、非常に強力な節税制度です。

駐車場経営を相続した場合、この特例のうち「貸付事業用宅地等」に該当すれば、200㎡(約60坪)を上限に、土地の評価額を50%減額できる可能性があります。

例えば、評価額5,000万円の土地なら、2,500万円として計算できるため、相続税を大幅に圧縮できます。

アスファルト舗装の有無で適用が変わるケース

注意が必要なのは、この特例が適用されるためには、その土地が単なる更地ではなく、「建物または構築物の敷地」である必要がある点です。

アスファルト舗装や砂利敷き、精算機、フェンスなど、事業のための構築物が設置されていれば、基本的にこの要件を満たします。

しかし、ロープで区切っただけの青空駐車場などの場合、特例が適用できない可能性もあるため、税理士などの専門家への確認が不可欠です。

参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

相続税の申告期限と納税方法

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

納税は原則として現金一括ですが、難しい場合は分割で納める「延納」や、不動産そのもので納める「物納」という制度もあります。

土地活用や駐車場経営でお悩みの方

タイムパーキングにご相談下さい!

相続発生から事業承継までの手続きロードマップ

税金の確認と並行して、事業そのものを引き継ぐための手続きを進める必要があります。

やるべきことを時系列に沿ったロードマップとして整理しましたので、一つひとつ着実にこなしていきましょう。

ステップ1:遺言書の確認と遺産分割協議

まずは、故人が遺言書を残していないかを確認します。

遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分割します。

遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を話し合う「遺産分割協議」を行います。

駐車場のように分割しにくい財産は、誰か一人が代表して相続し、他の相続人にはその価値に見合う現金を支払う(代償分割)などの方法が取られます。

ステップ2:不動産・設備の名義変更(相続登記)

遺産分割協議がまとまったら、法務局で土地の名義を、亡くなった方からあなた(相続人)へ変更する手続き(相続登記)を行います。

これは、あなたがその土地の正式な所有者であることを法的に証明するための、非常に重要な手続きです。

2024年4月からは、この相続登記が義務化されています。精算機などの設備も、同様に名義変更が必要です。

ステップ3:運営委託契約の引き継ぎと税務署への届出

もし故人が管理会社に運営を委託していた場合は、その会社に連絡し、契約を引き継ぐ手続きが必要です。

また、事業を引き継ぐ相続人は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」などを提出する必要があります。

青色申告をしていた場合は、その承認申請も忘れずに行いましょう。

土地活用や駐車場経営でお悩みの方

タイムパーキングにご相談下さい!

相続した駐車場の今後を決める3つの選択肢

目の前の税金と手続きに追われると、つい忘れがちですが、最も重要なのは「この駐車場を、これからどうしていくか」という将来のビジョンです。

ここでは、代表的な3つの選択肢のメリット・デメリットを整理します。

| 選択肢 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 1. 経営を引き継ぐ | 収益源を維持・拡大できる | 手間と経営リスクを負う | 事業経験や意欲がある人 |

| 2. 運営をプロに任せる | 手間なく安定収入 | 収益の上限は決まる | 初心者・時間がない人 |

| 3. 売却・転用する | まとまった現金が得られる | 継続的な収入源を失う | 納税資金が必要な人 |

選択肢1:経営をそのまま引き継ぐ(自主管理・管理委託)

故人が行っていた経営を、そのままの形であなたが引き継ぐ方法です。

収益を最大限に得られる可能性がありますが、同時に、日々のトラブル対応や収益悪化といった経営リスクも、すべてあなたが背負うことになります。

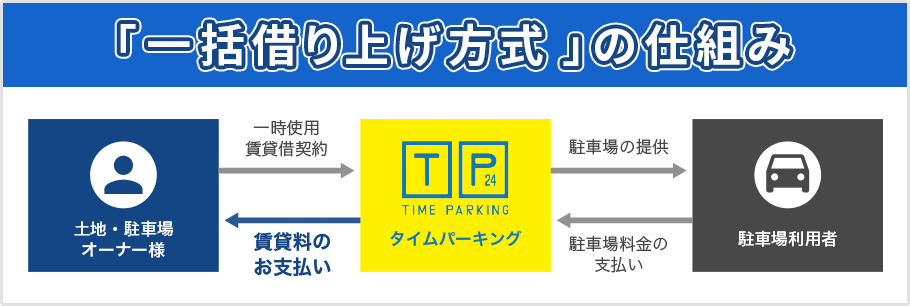

選択肢2:運営をプロに丸ごと任せる(一括借上げ)

「事業経営の経験はないし、本業も忙しい…」。そんなあなたに最適なのが、この選択肢です。

専門の運営会社に土地を丸ごと貸し出し、あなたは運営の手間やリスクを一切負うことなく、毎月決まった固定の賃料(安定収入)を得ることができます。

選択肢3:駐車場をやめて土地を売却・転用する

「経営には全く興味がない」「相続税の納税資金を現金で確保したい」という場合は、駐車場事業をやめて、土地そのものを売却するという選択肢もあります。

ただし、将来にわたって収益を生み出す可能性のある資産を手放すことになるため、慎重な判断が必要です。

はい、承知いたしました。 それでは、前回の続きから、同じルールと品質を保ち、記事の執筆を再開します。

なぜ相続した人に「一括借上げ」が最適な選択肢なのか

3つの選択肢を見て、特に「運営をプロに丸ごと任せる(一括借上げ)」に興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

あなたがもし、突然事業を引き継ぐことになった相続人であるなら、この「一括借上げ」は単なる選択肢の一つではなく、あなたの悩みや不安を解消する、最も合理的で賢明な選択肢であると、私たちは考えています。

その明確な理由を3つのポイントで解説します。

事業経験ゼロでも翌月から安定した固定収入

故人が個人で経営していた駐車場を引き継ぐ場合、あなたは明日から「経営者」です。

料金設定、集金、清掃、トラブル対応…これらすべてを、事業経験ゼロの状態からいきなりこなさなければなりません。

収益も、その日の稼働状況によって大きく変動するため、精神的な負担は計り知れません。

しかし、「一括借上げ」方式なら、専門会社があなたの土地を借り上げ、実際の売上に関わらず、毎月決まった固定の賃料をあなたにお支払いします。

それは、複雑な事業を、非常にシンプルで安定した「家賃収入」へと転換することを意味します。

あなたは経営の知識や経験がなくても、相続したその翌月から、安心して安定収入を得ることができるのです。

日々の運営・管理の手間とリスクから完全に解放

駐車場経営には、日々の地道な管理業務が欠かせません。

「精算機にお金が詰まった」 「不正駐車されていて、自分の車が停められない」 「夜中の車の音がうるさい」 こうした問い合わせやクレームは、曜日や時間を問わず発生します。

相続したばかりのあなたが、これらの対応に追われるのは、あまりにも大きな負担です。

「一括借上げ」方式であれば、これらの運営・管理に関する手間とリスクは、すべて運営会社が引き受けます。

あなたは、故人から「収益を生む資産」だけを受け継ぎ、その運営に伴う「手間や悩み」の一切を引き継ぐ必要がなくなるのです。

相続税の納税資金対策としての有効性

相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。

もし手元に十分な現金がない場合、不動産を慌てて売却して納税資金を準備する必要に迫られるケースもあります。

そんな時、「一括借上げ」による毎月の安定した賃料収入は、納税資金を計画的に準備するための、非常に有効な手段となります。

大切な資産を焦って手放すことなく、駐車場が生み出す収益で、落ち着いて納税に備えることができるのです。

相続の悩みは誰に相談すべきか

ここまで読んで、ご自身の進むべき方向性が見えてきたかもしれません。

しかし、相続には税務や法律といった専門的な知識が不可欠です。

決して一人で抱え込まず、必ず専門家の助けを借りましょう。

その際、悩みの内容によって相談すべき相手が違うことを知っておくのがポイントです。

税金の相談は「相続に強い税理士」へ

相続税の計算や、「小規模宅地等の特例」が適用できるかといった税務に関する判断は、税理士の独占業務です。

特に、不動産や事業承継を含む相続は非常に複雑なため、一般的な税理士ではなく、相続案件を専門的に扱っている、経験豊富な税理士に相談することをおすすめします。

運営の相談は「駐車場経営の専門会社」へ

「相続した駐車場を、今後どう運営していくのがベストか」「一括借上げに切り替えた場合、いくらの賃料になるのか」といった、事業の運営や収益性に関する相談は、私たちタイムパーキングのような駐車場経営の専門会社の領域です。

豊富な実績とデータに基づき、あなたの土地の価値を最大化するための、具体的なプランをご提案します。

土地活用や駐車場経営でお悩みの方

タイムパーキングにご相談下さい!

タイムパーキングが相続の悩みをトータルサポート

突然の相続で、税金や手続き、将来の運営まで、数えきれないほどの不安を抱えているオーナー様へ。

私たちタイムパーキングは、そんなあなたの悩みに寄り添い、相続という大きな課題を、安心できる未来へと繋げるためのトータルサポートを提供しています。

相続税評価額の概算も含めた無料収益診断

「そもそも、この駐車場の価値はどれくらいで、相続税はいくらくらいかかるんだろう?」

そんな最初の疑問にお応えするため、私たちは、駐車場としての収益性を診断するだけでなく、ご希望に応じて、相続税の計算の基礎となる評価額の概算についてもサポートします。

まず、全体像を把握することで、落ち着いて次のステップに進むことができます。

事業引継ぎの手続きに関する無料アドバイス

「名義変更はどうすればいいの?」「前の会社との契約はどうなるの?」といった、事業を引き継ぐための具体的な手続きについても、私たちの専門スタッフが無料でアドバイスいたします。

あなたがやるべきことをリスト化し、スムーズな事業承継をお手伝いします。

手間いらずの一括借上げ方式への切り替え提案

そして、あなたの最大の不安である「今後の運営」については、手間とリスクの一切をなくす「一括借上げ方式」への切り替えを自信を持ってご提案します。

あなたが相続した大切な資産を、最も安心できる形で、安定した収入源へと変える。それが私たちの使命です。

現在所有の土地から

カンタン収益診断!

お電話でもご相談下さい!

電話受付時間9:30~18:30

まとめ

今回は、駐車場経営を相続した際に直面する、税金、手続き、そして将来の運営という3つの課題について、その解決策を解説しました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返ります。

- 駐車場相続でまずやるべきは、「相続税の確認」「手続きの把握」「運営方針の検討」の3つ。

- 相続税は「小規模宅地等の特例」を使えるかで大きく変わるため、専門家への確認が必須。

- 相続後の運営には3つの選択肢があるが、特に初心者には「一括借上げ」が最も安心で合理的。

- 税金の悩みは税理士へ、運営の悩みは駐車場経営の専門会社へ相談するのが成功への近道。

突然の相続は、精神的にも時間的にも、本当に大変な出来事です。

しかし、一つひとつの課題を正しく理解し、適切な手順で進めていけば、故人が残してくれた大切な資産を、あなたの未来を支える力強い味方に変えることができます。

もし、少しでも具体的な相談をしてみたいと思われましたら、どうぞ一人で抱え込まず、お気軽にタイムパーキングの「無料収益診断」をご利用ください。

私たちが、あなたの新しいオーナーとしての第一歩を、親身に、そして全力でサポートいたします。